完全確率の闇|特許に隠された『確率変動』の真実

2019年、私は「JUGLABO」というブログを立ち上げ、ジャグラーの“波”の正体について記事を書いたことがあります。

きっかけは、「完全確率」という言葉にどうしても違和感を覚えたことでした。もし本当に完全なら、なぜあんなにも激しい連チャンや大ハマリが起きるのか?その仕組みが、ずっと気になっていたんです。

当時の記事はもうネット上には残っていませんが、このテーマはいまでも色褪せることなく、心に引っかかり続けています。

だから今回、改めてこの視点を整理し直して、もう一度しっかりと記事として残しておこうと思いました。興味があれば、ぜひ最後まで読んでみてください。

特許から見えてきた『波』の正体

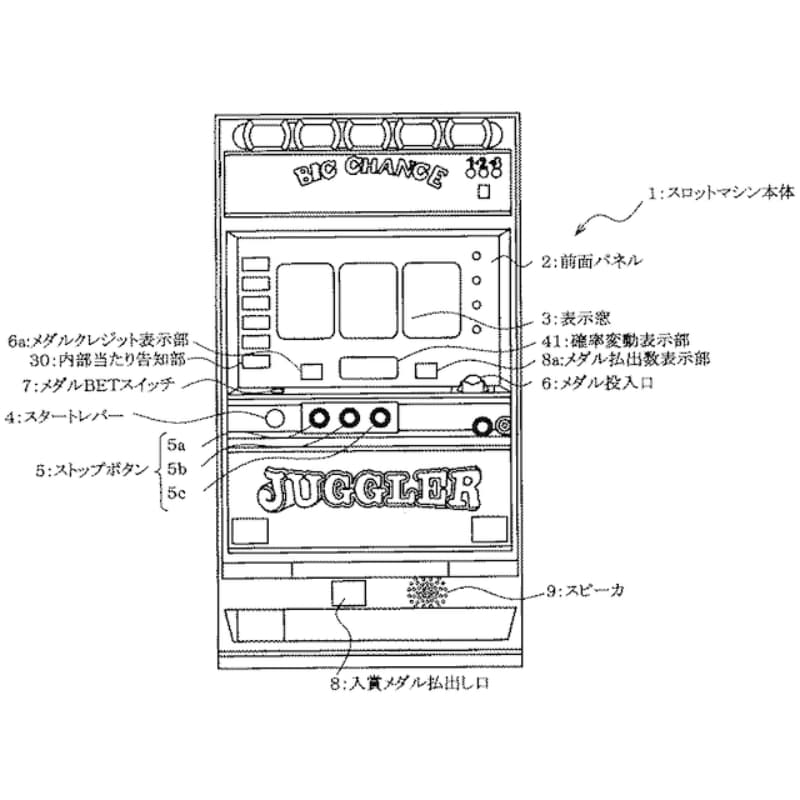

そんな中で、当時の私が気になって調べたのが、株式会社北電子が出願していた「乱数幅変更機能付き遊技機」という特許でした。

出願日は2003年3月31日。そして翌年の2004年10月28日に、その内容が公開されています。

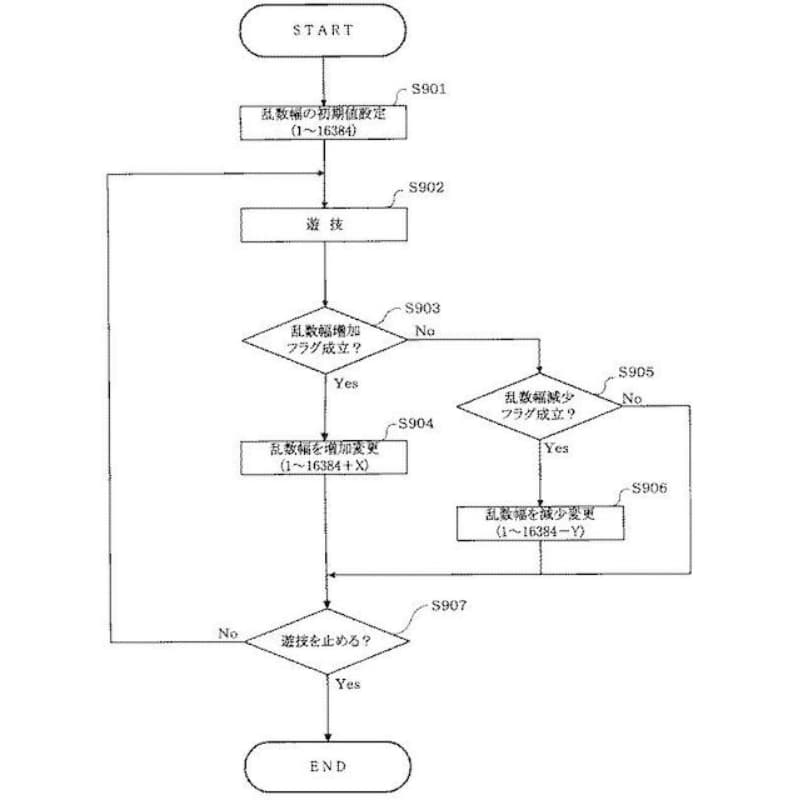

以下の手書き風の画像は、私が描いたものではありません。北電子が実際に特許出願した際の図面の一部です。

この特許、ざっくり言うと「抽選に使う乱数の範囲を途中で変えられる」という仕組みなんです。つまり、内部的に当選確率そのものを“動かす”ことができる。

え? 完全確率って「毎ゲーム一律の確率で抽選」してるんじゃないの?

そう思っていた私にとって、この仕組みはちょっとした衝撃でした。もしかするとこれが、多くの打ち手が肌で感じてきた「波」や「モードの切り替わり」の正体なんじゃないか――。そんな風に思ったんです。

この特許、どんな内容?

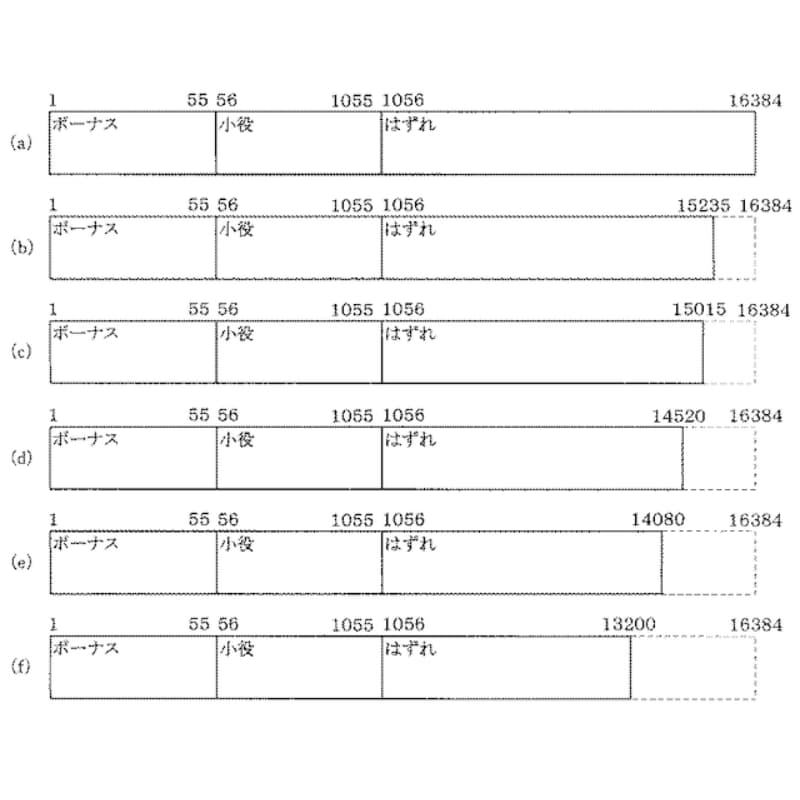

この特許のポイントはひとことで言えば、「抽選に使う乱数の“幅”を、途中で変えられる遊技機」ってことです。

たとえば「1〜65535の中から乱数を取って、当たりの番号が出ればボーナス」みたいに、乱数の範囲(分母)がずっと固定されてるんですね。

でもこの特許では、その“分母”の数(ここでは「16384」)を、ある条件で変えられるようになってるんです。つまり、内部的には確率変動のような動きが可能になるわけです。

ポイント①:「完全確率」とはちょっと違う

いわゆる“完全確率方式”って、こういう仕組みでしたよね。

- 乱数の範囲は固定(たとえば1〜65535など)

- 各役(ボーナス・チェリーなど)に割り当てられる数字の範囲も固定

- だから確率は、ゲームを通してずっと変わらない

ところがこの特許では、、、

- 打っている最中に乱数幅が変わる仕組み

- 「当たり」の範囲はそのままでも、「ハズレ」の範囲を増減させることで実質の確率が上下する

- つまり、途中から“当たりやすくなったり”“当たりにくくなったり”することが可能になる

という内容が、きちんと明記されています。

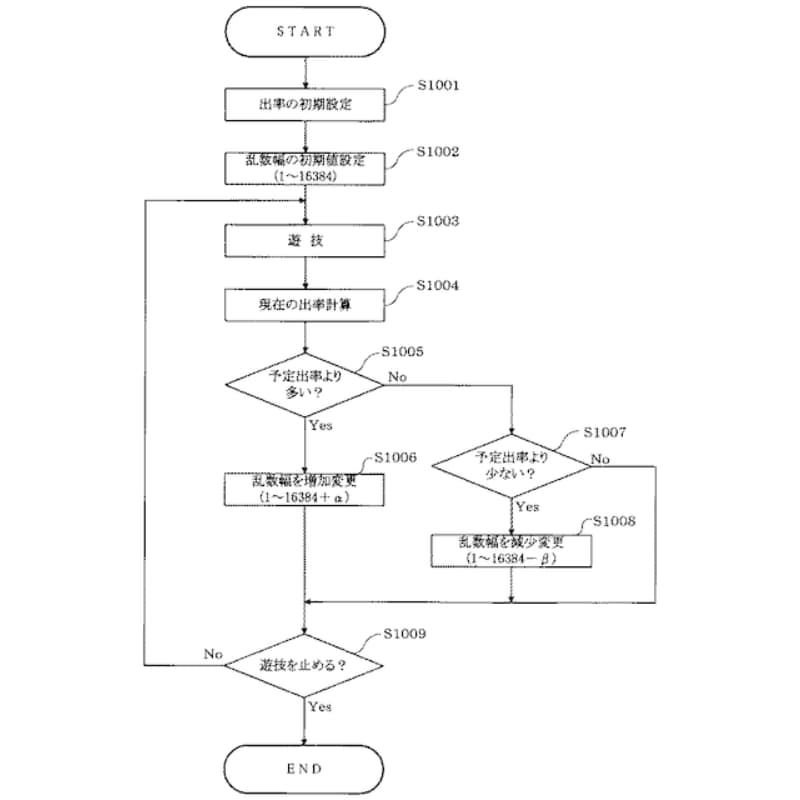

ポイント②:いつ変わるの?

じゃあ、どんなときにこの「乱数の幅」が変化するのか。特許の中には、こんな条件が例として挙げられています。

- 一定ゲーム数を消化したとき

- 出玉率が想定よりも高い・低いとき(=帳尻合わせ)

- 特定の役(フラグ)が内部で成立したとき

- 設定変更など、外部からの操作が行われたとき

こうした条件をきっかけに、乱数の分母が大きくなったり小さくなったりして、「いつの間にかモードが切り替わった」ような動きが演出されるわけです。

“完全確率”じゃつまらない理由(ノラボン的考察)

そもそも、なんで「乱数の幅を変える」なんて複雑な仕組みが必要なのか?

これ、ひとつ考えられる理由があります。

それは、、、

遊技としての“抑揚感”を演出するため。

もし、どのゲームでもまったく同じ確率で淡々と抽選していたら、プレイヤーが感じるのは「ずっと当たらないか、たまーにポンと当たるだけ」みたいな、メリハリのない展開になるはずなんです。

出玉グラフも、のっぺり。打ってる側としては、ちょっと退屈かもしれません。

でも、現実のジャグラーって、そうじゃないですよね?

ハマってた台が、突然“連チャン祭り”に入ったり、合算1/200以上だったのに、気づけば設定6を超える勢いになる展開など、ホールでよく見かけます。

まるで、“確率変動”してるかのような動き。きっとあなたも、何度も体感したことがあるんじゃないでしょうか?

じゃあそれって、ただの“偶然”なのでしょうか?

波は、プレイヤーを飽きさせないための演出

この特許の「乱数幅の変更」って、よくよく見ると“演出”としてめちゃくちゃ合理的なんですよ。

プレイヤーが飽きずに、「次こそ、ひと波来るかも!」って思いながら打ち続けられるように、ゲームの展開に抑揚をつける。それってつまり、演出としての“波”なんです。

しかもこの仕組み、法律的にNGというわけではなく、ちゃんと特許として出願されている、正式な仕様なんですよ。

それなのに、いまだに「完全確率」って言葉だけが独り歩きしてるのは、ちょっと不思議な感じすらします。現実のジャグラーは、もっと繊細で、もっと“人の感情”に寄り添った仕掛けがされてるのかもしれない。

そんなふうに、私は思ってます。

最後に

現行機のジャグラーが、この特許と同じ仕組みを使ってるのかどうかは、、、

──正直、わかりません(笑)

あくまで「そういう特許が出願されていた」という事実があるだけで、それが実際に採用されているかまでは、確かめようがないんですよね。

でも、「確率は常に一定です」と言われても、体感的にはまったくそう思えない。そんな不思議な“波”を、きっと多くの人が経験してるはず。

私自身、これまで何千時間もジャグラーを打ってきた中で、やっぱり「あれ?なんかあるよなー?」って、どうしても感じてしまう瞬間が何度もあります。

もちろん、「それはオカルトだよ」で済ませることもできます。でも、出玉の揺れには、ちゃんと“人を楽しませるための仕掛け”があるんじゃないか。

そんなふうに考えると──

この遊び、まだまだナゾが多くて面白いと思いませんか?

それではまた!

追記

気になる方は、以下のサイトで「乱数幅変更機能付き遊技機」と検索してみてください。

けっこう面白い内容が出てきますよ。

特許情報プラットフォーム

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

▶ノラボンのショート動画も応援よろしくお願いします